朗顾之争 七板斧 洗个大澡 国退民进

日前,中央深改组通过了《关于完善产权保护制度,依法保护产权的意见》,要求甄别和纠正涉及产权的错案冤案,解决民营企业家历史形成的不规范以及民营企业家违法案件中司法不规范等问题。仰融、顾雏军等案件又被翻出来,一时间刷屏微信圈。

然而,与仰融案不同,顾雏军案在2012年顾氏出狱并开记者会鸣冤叫屈后已经开启了新的司法程序。2014年1月,最高法院决定广东高院重新审理顾案;只是,两年多过去,再审尚不见任何动静。

另一方面,相较于顾的个人际遇,人们似乎对于顾案背后的郎顾之争更感兴趣。这场被誉为“改变了中国经济以及国企改革走向”的“第三次思想大交锋”,在没有胜负结局的情况下,因顾的锒铛入狱戛然而止,左、右各派都怅然若失。每到郎顾之争周年日,便会有一些动静冒出。最戏剧性的一幕莫过于两年前,以混合所有制为标志的新一轮国企改革大幕正启,广东省社科院国有资产研究中心梁军先生撰文《郎顾争议十周年祭》,呼吁郎先生和顾先生归来,在新背景下重开国企改革讨论、寻找共识。[1] 然而,彼时顾先生正忙于为自己申冤翻案,郎教授则意气风发地在各类媒体上纵论财经或点评时事,两人均无暇也无意回应。郎顾之争中两位主角命运的天差地别,以及郎顾之争带来的历经十二年而仍未弥合的社会撕裂,都凸显了这场争论的复杂性与残酷性。

深改组的新政能够让郎顾之争尘埃落定吗?抑或在个案层面给出一个终局性的结论——不论是还顾先生以清白还是确定其有罪?看起来,后一个目标比前一个目标更为现实,毕竟有具体的法律程序作支撑。在法院最终裁决之前,让我们先重返郎顾之争的原点,寻觅法律在这个进程中失落的身影。

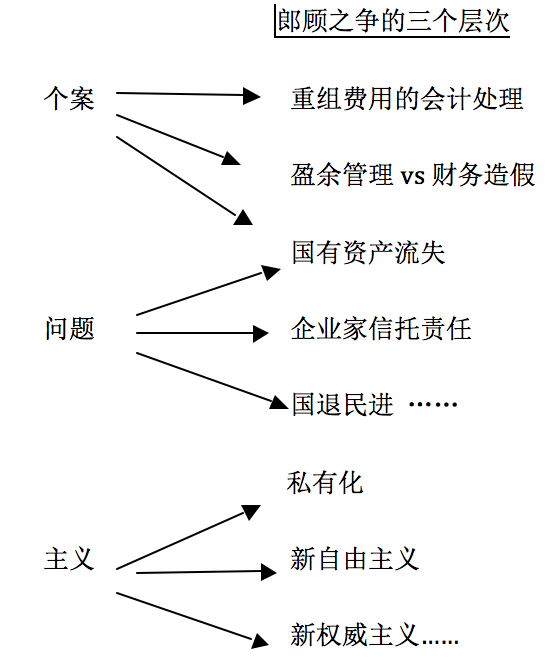

一、郎顾之争的三个层次:个案、问题与主义

郎顾之争发端于2004年8月9日郎咸平教授在复旦大学的一场讲演——《在“国进民退”的盛宴中狂欢的格林柯尔》。郎氏对顾雏军的格林柯尔收购科龙、美菱等一系列上市公司的质疑,叠加其对TCL、青岛海尔产权改革的批评,迅速引爆了社会各界关于国有资产流失以及国企改革的大争论,其中辩题众多,让人眼花缭乱。笔者借助秦晖教授2004年点评郎顾之争的分类,[2] 将它们大致归入三个层次——即个案、问题和主义(见下图)。其中,法律适用是在个案层面进行的,而全民热议则聚焦在第二、第三层次。

回归郎顾之争的原点,可以发现《在“国退民进”盛筵中狂欢的格林柯尔》本是一个针对顾雏军的并购重组策略的深度点评。在个案层面,它涉及一个非常有争议的盈余管理手段——公司重组费用的会计处理。盈余管理属于灰色地带,稍有不慎就可能滑入财务造假的地界;若真有财务造假,则一方面牵涉当事人虚假陈述的法律责任,另一方面也可能存在国有资产流失等其他问题。

“国有资产流失”属于 “个案”与“问题”交叉的领域。进入“问题”层面,争论的话题包括国有资产是否流失、企业家是否履行了信托责任、国退民进是否正确,等等。这个层面的争论已经不再纠结于顾氏个案的情节或数据,而是在用逻辑说话。[3] 更上一层,针对前述诸问题的解决,不同的药方背后体现出不同的价值倾向,构成“主义”之争:在这个层面,有“私有化”、“新自由主义”与“新左派”或“新威权主义”等不同观念或意识形态的交锋。

从个案、问题到主义,郎顾之争引发的诸多论题呈现出一个层层递进的关系。理想状态的论辩,是双方在初始论题或低层次的论题上达成一致或者明确各自的立场后,再进入下一个论题或层次。俗话说,“摆事实,讲道理”。只有前提性的事实清晰了,才好一步一步地往下推论。同时,这也是对身陷争议漩涡之中的真实个体之基本权利的必要尊重和保护。对此,秦晖教授做了一个很好的示范。秦教授是国内最早对国企产权改革中的管理层给予猛烈批评的学者,但他在郎顾之争中却坚持划清自己与郎教授之间的界限,因为:“关于‘案例’,我没有研究无法置喙;关于‘问题’,我不仅同意还可补充,但从这些问题中推出的“主义”,我可就与郎先生大相径庭了。”[4]

可惜,在郎顾之争激起的喧嚣中,秦晖教授的清醒只是一个例外。郎教授讲演的题眼是“国退民进”,它比重组费用的会计处理这种技术细节更吸引公众眼球。于是,个案中的会计争议便迅速上升到国资流失、国退民进、私有化等论题层面,很少有人注意到这中间的逻辑断裂,更无人关注对个案事实的忽略可能对日后的法律适用产生的消极影响。如果用一幅图来更直观地表示郎顾之争中争议主题的多层次性以及从事实基础到大词之争的泛化与混沌的过程,便是如下图这样一个不断扩展开来的同心圆,起点或者根基是顾氏收购科龙的会计处理,这也是郎教授作为公司财务学者公开叫板顾雏军的底气。依次扩展开来,有财务造假、企业家信托责任、国有资产流失、国进民退等,最外圈是私有化、新自由主义等。越到外圈,参与者越多,影响或声势也越大,但离整个争议的事实基础也越远。当最后证监会对科龙做出行政处罚决定,广东高院对顾雏军定罪量刑时,有心人惊奇地发现,它们与当初郎教授对顾雏军的指控已经没有任何关联性。

二、个案层面的追问:顾氏“七板斧”合法吗?

回到个案层面,郎顾之争的焦点是顾氏的公司收购策略。顾雏军在短短数年里以令人眼花缭乱的速度收购科龙、美菱、亚星、襄阳轴承等四家上市公司并整合了中国的白家电生产线,被誉为“并购大王”并成功入选2003 CCTV中国十大经济年度人物。但在郎教授的讲演中,顾不过是一个财经高手,乘着“国退民进”的东风,驾驶着“资本绞肉机”一路攻城拔寨,用区区9亿元撬动了100多亿国有资产。实现上述并购目标的手段则是著名的“七板斧”:安营扎寨、乘虚而入、反客为主、投桃报李、洗个大澡、相貌迎人、借鸡生蛋。 随后媒体进一步演绎为“顾雏军七种巧取豪夺手法”或者“顾雏军七板斧伎俩席卷国家财富”,等等 [5]。

然而,以当时生效的法律标准来衡量,“七板斧”策略本身并不违法,与席卷国家财富也不沾边;只是其中三板斧有被滥用而滑入财务造假之忧。

“安营扎寨”,指的是在顾雏军每收购一家上市公司前,会先在目标公司所在地设立一家个人100%控股的公司作为收购主体,如收购科龙的主体为顺德格林柯尔,收购亚星客车的主体为扬州格林柯尔,等等。这些私人公司无须对外披露信息。依我国《公司法》,个人设立多个有限责任公司并无限制,《证券法》也未要求收购方必须是公众公司,私人公司作为收购方只要满足收购监管的信息披露标准即可。

“乘虚而入”,是指在被收购公司财务困难之际进行收购。科龙、美菱等四家上市公司都存在亏损或经营困难,但是生产条件和市场基础较好,地方政府作为大股东急于出手也是为了给地方财政甩包袱。应该说,企业并购的时机确实会影响收购对价,但顾氏的收购仍然是市场主体之间的自由协商,并不存在法律上的“乘人之危”或“胁迫”等因素。

“反客为主”,是指顾氏及其团队在股权转让手续尚未完成之前先当选为被收购公司的董事,进入后者的董事会。郎教授一方面认为此种安排有商业上的合理性(“使新控股股东更好地了解、管理未来的公司”),另一方面又称“有理由相信,这样的安排实际上为新控股股东在对公司的一些操作中带来一些便利”(如下文的洗大澡手段)。客观来说,郎教授的担心不无道理。以法律视角观之,我国《公司法》并未禁止尚未完成股份过户手续的新入主股东将自己的代表选入董事会,前提是现行股东大会表决批准相关董事人选——这也正是科龙2001年12月23日临时股东大会的议程。另一方面,证监会2006年发布的《上市公司收购管理办法》将协议收购下自收购协议签订之日起至相关股份完成过户止这一段时间界定为“上市公司收购过渡期”,禁止收购人在过渡期内通过原控股股东的提议改选上市公司董事会,“确有充分理由改选董事会的,来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/3”,且“被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保;被收购公司不得公开发行股份募集资金,不得进行重大购买、出售资产及重大投资行为或者与收购人及其关联方进行其他关联交易,但收购人为挽救陷入危机或者面临严重财务困难的上市公司的情形除外”(第52条)。从上述规定来看,证券监管的目的是为了防范在过渡期目标公司治理虚空的状态下其合法利益遭到潜在大股东的侵蚀。可以想见,若顾雏军在2006年之后收购科龙,“反客为主”的策略确实无法实施了;不过,其2001年收购时以及郎咸平2004年抨击时我国证券监管规则尚无此禁令,且事后对顾氏的追责也并未显示其在过渡期内从事了《上市公司收购管理办法》所禁止的行为。由是观之,顾氏的“反客为主”策略在法律上也无可厚非。

“投桃报李”,是指顾雏军入主被收购公司后对原大股东所欠公司债务做出的豁免或非现金资产抵债安排,从而帮助原大股东解决了占用上市公司资金的麻烦。用来抵债的资产通常是原大股东持有的公司商标(上市公司原来只有使用权)以及部分土地使用权等。郎教授暗示顾氏基于这种投桃报李的安排而获得入主被并购公司的优先权甚至较为有利的交易条件,而中小股东则受到损失。从法律角度看,上述债务重组行为至多构成关联交易,是否存在侵害上市公司或中小股东利益的情形需要看个案中的交易作价是否公允而定,更难以直接称之为国有资产流失或席卷国家财富,尤其是考虑到后来土地价值的一路暴涨。

七板斧中的最后一招“借鸡生蛋”,是指顾雏军利用科龙的现金流实现的一系列收购。抽象来看,这一招很可疑,容易掉入“挪用公司资金”的法律黑洞。后来法院对顾氏定罪的一个罪名就是挪用资金罪,似乎也坐实了郎教授的指控。然而,细看郎氏的讲演内容,他并未指向顾雏军挪用了科龙的资金,而是说“有充裕现金进行投资的科龙公司”自身进行了一系列的收购,从而扩大了顾氏的企业王国版图,达到后者整合冰箱产业的目的。从这个角度看,“动用科龙强大的现金流”之类的表述容易引人误解,更确切地说是“收购科龙给顾雏军带来了产业收购扩大效应”。

剩下的,便是最厉害的两板斧——“洗个大澡、相貌迎人”。

三、“洗个大澡,相貌迎人”——脆弱的支点?

作为公司财务专家,郎教授的讲演中篇幅最大、最具专业份量的内容,也是对顾雏军最有力的挑战,就是“洗个大澡”与“相貌迎人”。

“洗个大澡”又称为“洗大澡式的冲销费用”(英文为“big bath charge”),是一种易被滥用的会计处理程序,指公司利用收购或重组时机大规模地进行资产减值,如应收账款计提大笔坏账准备,存货、固定资产等计提大额减值等,这样就降低了来年的折旧等费用或者需结转的销售成本,从而可以报告一个比较理想的利润水平。因此,“洗个大澡”与“相貌迎人”一定是前后相随的。

并购重组费用的会计处理是域外资本市场中公认的灰色领域。这是因为,新股东入主后一般都会强调之前的管理层掩盖了各种潜亏因素,需要把它们一次性消除。而资本市场认可此一逻辑,对这种一次性巨亏也不太在意。因此一些上市公司就借此进行盈余管理,过度减值或者把未来的正常营业费用提前计入到一次性冲销的重组费用中,然后再择机转回或低报费用以粉饰财务报表。前SEC主席阿瑟?莱维特先生在1998年9月于纽约大学发表了一场著名的讲演——《美国资本市场中的数字游戏》,严厉抨击美国上市公司运用某些会计手段来进行盈余管理,赫然列于首位的正是“洗大澡式冲销费用”。

郎教授的讲演中附有科龙、美菱、亚星等公司在顾雏军收购前后几年的费用收入比以及利润变化的对比图表。它们显示,收购前一年目标公司都出现了巨额费用及巨额亏损,而收购当年的费用率大幅下降且实现了盈利。顾雏军自己对于并购后扭亏为盈的解释是强化管理、消减成本;一些研究机构也发布了顾氏开源节流、提高科龙营运效率的研究报告,[6] 但郎教授以这一系列的图表及数据分析反驳顾雏军“并非经营之神”,只是“对财务报表的洞察、理解和执行能力确实称得上熟练级”。

法律角度关心的问题是,顾雏军对科龙等公司的会计处理究竟是合法的盈余管理,还是构成财务造假?理论上说,洗大澡式的费用冲销是公司并购环节的标准操作,从“灰色”到“违法”甚至财务欺诈之间的界限是一个从量变到质变的过程,需要用证据来说话。由于会计上对资产减值程度的估计以及准备金的计提和转回有很大的主观裁量空间,外人很难从上市公司公开披露的年报信息中获得对这些事项的准确判断。换言之,若认定其构成财务造假,就需要有充分的证据证明相关公司确实存在虚增预提费用或过度减值,已经逾越了灰色区域的边界,进入到违法区间。笼而统之地贴上“洗个大澡”的标签,并不能完成法律所要求的证明过程。

恰恰是在这个最关键的问题上,笔者一直没有看到后续的证明,却有不少陆续曝出的旁证指向相反的结论。例如,为科龙、美菱等被收购公司进行审计的会计师并没有质疑顾雏军在并购年份的减值处理以及次年的转回;再如,同样作为郎教授讲演之解剖样本的美菱电器,就公开质疑郎氏对美菱的费用收入比变化的解释存在明显错误。[7] 更进一步,中国证监会的调查与行政处罚决定也没有将“洗大澡”列入科龙财务造假行为的类型。最为关键的是,2005年顾雏军被抓后将所持科龙股份转让给海信,海信入主后立即对科龙进行了一次规模更大的减值冲销。据海信科龙2005年年报显示,公司计提坏账准备7.6亿元、存货跌价准备4亿元、固定资产减值准备2.1亿元、长期投资减值准备0.7亿元、无形资产减值准备3.1亿元,合计17.78亿元。[8] 相较于顾雏军入主科龙后冲销的6.35亿元,海信为科龙洗的这个大澡显然更为彻底。2006年,海信科龙成功实现扭亏为盈,净利润2400万元。然而,包括郎教授在内,无人质疑海信科龙“洗个大澡、相貌迎人”。[9]

平心而论,郎咸平教授在讲演中也并未直接指控顾雏军进行财务造假。然而,作为其讲演中最具专业研究色彩的部分,郎教授对顾氏并购会计处理的一系列图表与数据分析显然“震住”了听众(该讲演是对复旦大学的一个媒体进修班所作),辅之以“伎俩”、“饕餮盛宴”、“狂欢”、“资本绞肉机”等浓烈感情色彩词汇,不时出现的“损害中小股东利益”或“国有资产流失”的暗示,顾的劣迹似乎已经铁板钉钉。甚至一些经济学家也接受了这种解释,将顾雏军“瓜分的七种手段”与俄罗斯私有化过程中的瓜分国有资产相提并论。[10] 虽然顾雏军一度强硬回应并起诉郎氏诽谤,然而此后事态的发展,如主流经济学家的集体失语、科龙审计师辞职、证监会就科龙财务造假行为下达行政处罚书、直至广东高院以虚假披露等罪名判决顾雏军入狱,似乎都佐证了郎顾之争中郎氏所言之的正确性,当然这也为其进一步批评国有资产流失提供了权威背书。

“给我一个支点,我可以撬动地球”——阿基米德的这句名言在郎教授的讲演以及后人对郎顾之争的评论中屡屡出现。有人说,郎氏振臂一呼的支点,在于巧妙地挑动民间的仇富心理与官方维持现状的心态。[11] 其实,若非郎以公司财务学家的底气攻击并购交易中通常存在的软肋,其杠杆力度恐怕会大打折扣。从这个意义上看,“洗个大澡、相貌迎人”才是郎教授的支点;只是,它可能是一个脆弱的支点。

四、个案中的正义:法律失落了什么?

郎顾之争,曾有一个机会可以在法律的框架下获得解决。

在2004年8月10日新浪网全文刊载郎氏讲演稿,8月11日《东方早报》以“郎咸平猛击顾雏军——七伎俩席卷国家财富”的标题报道了讲演的主要内容后,顾雏军聘请香港齐伯礼律师行向郎咸平发出律师函,要求郎氏:1)详细书面说明有关媒体的报道是否正确记录了自己的讲演;2)如果媒体没有正确地记录讲演内容,则应要求《东方早报》等纸媒和有关网站撤下讲演稿,并发表更正以及道歉;3)给顾雏军提交一份演讲稿原文。若郎氏未在指定时间内采取上述措施,顾雏军将采取一切必要的手段包括法律程序以保护自己的名誉而不再知会。郎咸平则针锋相对,召开记者招待会称“绝不会接受企业家通过任何方式践踏以保护国有资产和中小股民利益为本的学术尊严”,表示其并不关心顾雏军和格林柯尔的个案,而是希望通过格林柯尔这类现象,揭示“国退民进”过程中更严重的国有资产流失问题,即当前国内国有企业经理人和私营企业主通过种种手段侵吞国有资产。[12] 随即,顾雏军向香港高等法院控告郎氏诽谤,歪曲事实,攻击顾氏“品格、名誉与性格”。

若这场诉讼得以正常进行,我们可以期待在两个重要问题上形成法律上的初步结论:第一,顾雏军并购交易中的会计处理是否合法?它属于盈余管理,还是构成财务造假?鉴于洗大澡式的会计手法的普遍性,法院的裁决对于日后人们在类似个案中判断“灰色”与“违法”的边界不无裨益。第二,郎咸平的讲演是否逾越了学术研究或者公共批评的边界?上市公司与其研究者、评论者之间的对抗屡见报端,其中交织着新闻自由与监督、学术自由与自律、言论自由与公司合法权益的维护之间的权衡等诸多复杂因素,也是一个需要在个案层面仔细斟酌评判的问题。因此,从郎顾之争到顾郎之诉,法律介入的结果有助于给上市公司、资本市场研究者、监管者、投资者等各方主体提供一个在各自关注的角度下更为清晰的行动指南。

可惜,这场诉讼因顾雏军很快锒铛入狱而不了了之。

另一方面,郎顾之争在大陆迅速上升到了“问题”和“主义”层面的公共争论,变成了价值判断,刺激了基于不同意识形态的站队,导致本应该在个案层面解决的争议——即顾雏军的收购策略以及随后的会计处理是否逾越灰色与违法的界限,几乎消失得无影无踪。[13] 会计层面本应该进一步探究的事实真相,[14] 法律适用层面本应该对当事人行为违法性给予的细致分析,基本上都湮没在各种大词或者意识形态之争中。法律人与经济学家一样,都在“激辩国有资产流失”,[15] 探索中国经济与社会往何处去。在全民思想大交锋之际,作为当事人之一的顾雏军的命运急转直下,行政处罚、定罪量刑接踵而至,而这一切却与最初的郎顾之争无关,更与国有资产流失无涉。

当然,学者对上市公司的研究与质疑与监管者或者检察机关的执法程序本来就是彼此独立的;对科龙及顾雏军的行政处罚与刑事审判也完全可以建立在政府执法部门自己掌握的充分证据之上。以事实为依据,以法律为准绳,是法律适用的基本逻辑。只是,如今看来,事实层面仍然扑朔迷离——再审或能真相大白,法律层面却发生了根本性的变化。

一是虚假注册罪。顾雏军的虚假注册罪,背景是他在顺德格林柯尔公司注册资本(12亿元,含现金3亿元,专利技术9亿元)中的无形资产出资远超当时法律规定的20%上限。顾遂用1.87亿元循环转账制造现金出资6.6亿元的假象,以降低无形资产的占比。顾收购科龙股份的初始议定价格为5.68亿元(最后因大股东占用上市公司资金而下调为3.48亿元),之所以有12亿元注册资本的架构设计,一个最主要的原因是满足1993年《公司法》关于公司对外投资不得超过净资产的50%的要求。[16] 然而,短短四年后《公司法》修改,这个50%限制即不复存在,无形资产出资占比也被提高到70%。2013年底我国公司登记注册制改革,更是彻底取消了对出资形式的比例限制以及出资期限的要求。因此,以今天的法律标准衡量,顾氏的虚假注册罪俨然是一桩完全不该发生的悲剧。

二是挪用资金罪。该罪针对公司内部人利用职务便利,挪用资金归个人使用或者借贷给他人使用的行为,获罪前提是数额较大且超过三个月未还,或者虽未超过三个月但数额较大、进行营利或非法活动。顾氏挪用科龙电器等公司的资金,其目的是为扬州格林柯尔公司注册资本所用,以便收购亚星客车。看起来,这又是一起与老《公司法》的资本管制规则相关的悲剧。此外需特别指出的是,与法律人对于挪用资金构成犯罪的敏感不同,实践中企业家往往将其视为在企业集团内部进行的资金周转或调剂而非犯罪。不论是在2005年前我国资本市场普遍存在的大股东占用上市公司资金,还是民营企业的控制人对下属企业间资金的随意调拨,都体现了其与法律人的认知差异。[17] 有观点认为,挪用资金罪主要是针对公司内部人的个人犯罪,它与控制股东以公司名义调集资金进行内部资本运作性质不同,后者应视为企业间的借贷,特别是在资金流出企业认可的情形下。然而,我国金融监管长期以来禁止企业间借贷,仅在最近几年司法实践层面的立场才有所松动。总之,法律规则本身的模糊性以及可辩驳性使得类似于顾氏的挪用资金行为是否构成犯罪存在很大争议。

唯一在法律上无变化的是对财务造假的治罪,且近年来随着证券市场监管力度的加大而更受重视。不过,从媒体报道看,顾案这一部分在事实层面尚存疑义,主要涉及到顾雏军是否采取“压库”等手段来虚增销售收入,抑或“压库”是家电销售中的普遍现象而顾氏正在努力解决科龙的压库问题。当然,它已完全超出了郎顾之争的范围,是一个全新的事实问题。对此,笔者作为局外法律人,自是无法置喙。

结语

郎顾之争的十二年曲折令人扼腕。

某种意义上说,它从一开始就展示了当下中国式辩论的特征,众多参与者并未恪守辩论的两个最基本要素——事实和逻辑,交锋每每擦身而过:你说造假,我谈产权;你说规则,我对情怀;你论事实,我谈人品……。个案中的事实或延伸出的道理并未越辩越明,反而愈加云山雾罩,让力图获得真相的公众、企业(家)或者监管部门都陷入绝望。然而,郎顾之争又并非仅止步于思想交锋,而是伴随着个体需承受的法律后果。不论是财务造假还是侵占国有资产,都足以入罪;而诽谤或构陷,亦会令巧言者遭受惩罚。只是,当争论的焦点如变色龙一般倏忽翻转,个体命运便被裹挟在时代的泥石流中,是非功过全混成一团浆色。又有谁会意识到,郎顾之争的两位当事人其实都没有胜出呢?

从法律视角复盘郎顾之争,也是在拷问法律在社会变革、特别是国企改革中的角色。本质上说,法律与改革之间天然冲突,国企改革更非单纯的经济问题,而是政治问题。现代社会凡事都要依法进行,但改革却是对法律的突破。如何能够既突破既有法律秩序又不会陷入非法境地,从而让改革得以前行?另一方面,改革也意味着法律本身的不断变化。昨日带罪之身可能正是今日之功臣,“前浪死在沙滩上”往往说的也是个体为社会进步做出的牺牲。

这也意味着,法律人在个案层面的责任认定或追究应谨慎小心,如履薄冰。法律本是定纷止争的机制,但改革进程中的定纷止争却非法律所长;毋宁说,法律的保守性与滞后性更容易导致“枪打出头鸟”。郎顾之争的个案更提醒法律人,专业的事情应专业地做,冷静、理性、客观、公正地处理事实问题与法律依据,少些“激辩”,更不应“选边站队”。正如波斯纳法官曾警告的,在不了解事实的情况下,道德辩论会进行得最为激烈。

置换到更广阔的国企改革场景中,笔者赞同秦晖教授的主张,国企改革的终极衡量标准是公平至上,它可以落实为起点公平或机会公平,但无论如何都需要程序上的公开透明。后者正是法律应该做、也擅长做的。通过约束改革方案的制订与实施过程,法律应尽可能保证起点公平/机会公平、程序透明,以实现最终的公平至上。[1] 梁军:“‘郎顾之争’十周年祭——关于国企改革理论分歧的思考”,载《南方周末》2014年9月12日。

[2] 秦晖:“深度解读‘郎旋风’”[专题],《南方周末》2004年9月9日。

[3] 程明霞:“张维迎回应郎咸平:要善待为社会做出贡献的人”,《经济观察报》,2004年8月28日。

[4] 秦晖:“深度解读‘郎旋风’”[专题]《南方周末》2004年9月9日。

[5] 例见“郎咸平归纳顾雏军7种巧取豪夺手法”,http://finance.ifeng.com/stock/ssgs/20040914/7035632.shtml;“郎咸平质疑顾雏军‘七板斧’伎俩席卷国家财富”,http://finance.ifeng.com/opinion/jjsh/20090906/1199965.shtml。

[6] 例见2004年10月28日国务院发展研究中心企业经济研究所发布的研究报告——《科龙20年发展与中国企业改革路径》。

[7] 杨瑞法、齐鸣:“李荣融的实践主义与‘郎顾之争’”,载《21世纪经济报道》2004年10月22日。

[8] 海信科龙股份有限公司2005年年报;另见清议,“科龙再爆巨亏说明了什么”,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a46559f010004rg.html。

[9] 此外,检索百度文库,可以发现一些高校学生研究小组的报告,其中一份报告分析了科龙1999年报表,显示科龙在该年:(1)盈利能力已经出现了问题;(2)5.4亿元投资收益是不可靠的,这就部分导致了2000年的洗大澡。资料来源:http://wenku.baidu.com/link?url=o9b4FkB48NWL75Xp_IIH_bnqh7Iu7PdZ5fywF0006WVDa0tJAuw9nfhJu-6AqJhJcansIZt-D9sCa0YoQ06_I7_z4wUoJkqC2HTlInabDsS。 另据顾入主之前科龙引入的独立经理人屈云波先生的说法,科龙累积潜亏非常严重,都挂在账上,一旦冲销就是巨亏,因此2000年的8亿元亏损、2001年的15亿元亏损都是意料之中。参见孙燕君著:《顾雏军的巴别塔——科龙王朝的兴起与倾覆》,浙江人民出版社2008年版,第60-61页。

[10] 崔之元:“郎咸平是想让中国建立一个‘好的’市场经济”,博客中国,2004年9月24日。

[11] 青朴山:“从仰融到顾雏军:到底谁在折腾中国经济?”微信公众号:港股那点事,2016年9月4日。

[12] 陈磊编著:《顾雏军调查》,广东人民出版社2006年版,第137-138页。

[13] 周其仁教授是经济学家中为数不多的坚持就事论事辩论逻辑的学者,他在“我为什么要回应郎咸平?”一文中针对郎咸平对青岛海尔、TCL以及顾雏军的指控从事实层面进行了反驳。遗憾的是,他并未回应最关键的“洗个大澡、相貌迎人”。参见文钊、程明霞:“专题:郎咸平顾雏军风波与经济学界危机”,载《经济观察报》2004年9月12日。

[14] 早在2003年4月,著名财经评论人、有“财务造假杀手”美誉的飞草先生曾在《证券市场周刊》撰文,质疑顾雏军的洗大澡式费用冲销之合理性,参见飞草:“德勤为何无法揭穿格林柯尔神话”,2005年1月5日,http://finance.sina.com.cn/stock/ychd/20050127/19041328304.shtml。 科龙公司随后公开发表声明,解释了计提转回的理由。在郎顾之争爆发后,中国会计视野论坛再次展开了讨论,相当部分网友认为,就现有公开的信息尚不能确定顾的会计处理构成财务造假。http://bbs.esnai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=897781&highlight=%BF%C6%C1%FA2002%C4%EA。

[15] 参见罗培新:“法学专家激辩‘国资流失’”,载《南方周末》2004年9月16日。仅有极少数针对个案事实和法律问题进行分析的文章,如韩秀桃:“郎顾之争,账该怎么算” (《中华工商时报》2004年9月14日),反驳郎咸平“七板斧”中的“反客为主”不符合事实,并指出从中无法推出侵占国有资产的结论。

[16] 顺德格林柯尔公司2001年10月注册成立,注册资本12亿元。10月29日,该公司与顺德容桂镇政府签订了股权转让合同,约定20477.5755万股法人股(占科龙总股本的20.6%)转让价为5.68亿元。但一个月后科龙董事会突然向香港联交所通报原大股东占用上市公司资金12.06亿元。这一新变化导致股权转让交易的双方重开谈判,2002年3月14日公告的收购方案为:顺德格林柯尔代容声集团偿债3.48亿元,以此作为入股价款;余下的9.12万元债务,则由容声集团将所持有“科龙”、“容声”等商标、容桂镇一块39.9万平方米的土地使用权转让给科龙来冲抵。参见孙燕君著:《顾雏军的巴别塔——科龙王朝的兴起与倾覆》,浙江人民出版社2008年版,第66-71页。

[17] 在2005年之前,我国《刑法》并无针对大股东占用上市公司资金行为的罪名,最终是在2006年的《刑法修正案》(六)确立背信损害上市公司利益罪。实践中,中国证监会推动的清欠主要是在行政责任和民事责任层面解决问题。科龙原大股东容桂镇政府占用上市公司资金也未受到证监会处罚或被追究刑事责任。